青藏高原的阿里地区,被称为“世界屋脊的屋脊”。这里高寒缺氧、风雪无常,但却深藏着国家战略安全的“底气”:作为我国少数尚未充分勘查的战略性矿产富集区,阿里地区的铜、金资源,是新能源产业的“生命线”,是高端制造的“硬骨架”,是国防工业的“压舱石”。

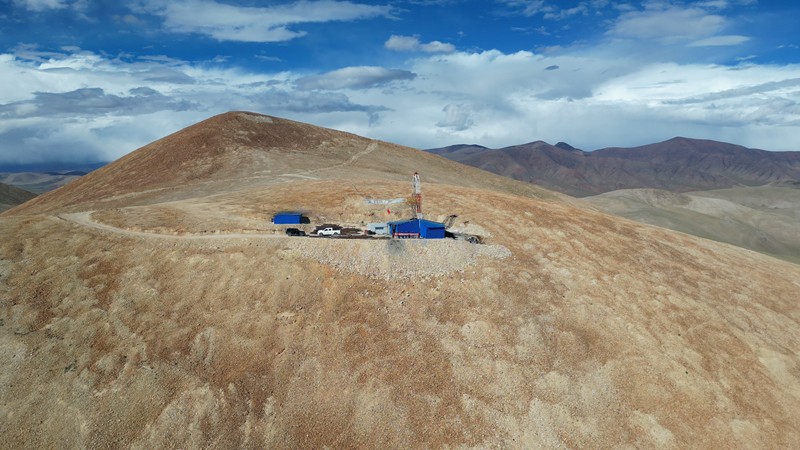

在这里,中国地质调查局军民融合地质调查中心(以下简称“军民融合中心”)的勘探队员们,正为摸清国家战略性矿产资源家底而奋战。他们驻守海拔5360米的生命禁区,面对极端环境与技术挑战,用专业与坚守诠释着资源安全保障的深层含义。

白超:钻机“听诊人”

天未破晓,军民融合中心工程勘查室钻探机长白超已经摸黑起床。他的工装口袋里揣着手机,屏保是去年冬天一家人在故宫拍的全家福:8岁的儿子举着一串冰糖葫芦,笑眯眯地站在中间,他和妻子分站两侧,背景是红墙琉璃瓦,映着雪光。每天清晨,他第一件事就是拨通机台电话,用带着睡意的沙哑嗓音询问设备情况和材料储备。

从驻地到机台的40公里碎石路,越野车需颠簸一个多小时。白超必须提前算清楚要带多少个HQ-K3型钻头——阿里地区的火山岩地层十分坚硬,这种地层往往伴生高品位铜金矿体,但一个钻头最多只能打60多米,少带一个,不仅意味着要往返奔波,更会延误岩芯取样进度。而这些岩芯,正是判断地下矿体规模与品位的直接证据。

白超跟钻机的“缘分”,已有21年。现在,他闭着眼睛能听出钻机的“心思”:正常运转时是平稳的“嗡嗡”声,像人均匀的呼吸;要是掺了“咔咔”响,准是钻杆卡住了,或是泥浆黏度不对。“就像医生听诊,通过声音就能判断出哪出了问题。”白超边说边蹲在钻机旁检测泥浆黏度。零下3摄氏度的泥浆冰寒刺骨,但徒手感知才能确保精准——黏度偏高会导致堵孔,偏低则无法护壁防塌,“只有孔壁稳固、泥浆循环正常,才能完整取出地下数百米的岩芯,那些带着金属光泽的岩屑,或许就是下一步资源评价的关键线索。”他的手背上已布满冻裂的伤痕。

谈及钻探工作中最难忘的事,白超的思绪被拉回至2024年夏天。当天,那曲尼玛县5700米海拔的施工区下起了暴雪,积雪没过脚踝,大风吹翻了帐篷,更棘手的是,800米深的钻孔突然坍塌。若无法挽救,不仅会造成200万元经济损失,更意味着已钻至矿体层位的珍贵数据将中断。整个区域的地质模型都可能需要重新推演。

“当时就一个念头:岩芯数据绝不能丢!”凌晨1点,白超带领4名队员冲进风雪。他们一边往孔里泵泥浆护壁,一边用撬棍慢慢调整钻杆角度——十几吨的钻杆在风雪里晃,稍微用劲大一点,孔壁就可能再塌。直到凌晨四点半,最后一根钻杆被提上来,几个人瘫坐在雪地里,彼此的工装已冻结如“冰甲”。相顾无言,但每一道疲惫的眼神里都奔涌着无言的自豪——他们守护的不仅是钻杆,更是国家战略资源的安全底线。

罗龙:高原上的使命与温情

工程勘查室副主任罗龙的手机里,设定着每晚八点半的固定闹钟。这个时间,他会寻找到信号较好的土坡,拨通74岁母亲的电话。曾为军人的他,如今仍延续着与家人聚少离多的状态。一次因协调钻探机台延误通话,母亲的声音带着沙哑:“我没睡,等着你电话呢!”自此,他便告诉自己一定要严守这个温暖的约定。

“爸爸工作是做什么的?”儿子总向罗龙提问,罗龙用童趣比喻解释深奥工作内容:“爸爸在找让飞机飞得更稳的‘宝贝’。”孩子似懂非懂,却会跟同学说:“我爸爸在高原干大事,给国家找‘飞机零件’。”

罗龙的工作贯穿战略与民生两个维度:既要对接县乡政府完善勘查规划,确保符合国家战略布局,也需处理机台垃圾堆放等细节事务。有次一位牧民骑着马拦在机台门口,怀疑他们在“偷矿”,罗龙跑了三趟乡政府,带着《战略性矿产调查评价管理办法》和生态恢复方案跟牧民耐心解释:“我们不是挖石头卖钱,而是为摸清资源‘家底’。未来开发既能贡献国家,也能助益地方建设。”真诚沟通换来理解,当暴雨冲毁机台的排水沟时,牧民还骑马为他们送来铁锹和酥油茶。

“像定向钻探、智能岩芯分析这些高端技术,在高原用得少,有时候想提高勘查效率、减少生态扰动,还是比较困难。”说到这,罗龙有些遗憾。去年,在那曲尼玛县工作区勘探时,他特意让工作人员把机台周边的草坪先移植到旁边的空地上,收队时再小心种回去,如今这片草场已恢复如初。“绿色勘探就是要让草原‘忘记’我们来过,却记住我们为这片土地的付出。”

林建华:七年高原路上的“暖”

林建华的高原记忆,是从2018年跟着部队集体转隶开始的。到阿里地区从事钻探工作以来,他的生活节奏就与高原草场荣枯同步:每年4月融雪时节进驻,9月寒风乍起时撤离,将七年青春奉献给5000米以上高原。

今年6月3日的一次塔架安装令他印象深刻。突降的冰雪在钢架上凝结成冰,12名队员无一人退缩,争相紧固螺丝。塔架是钻探的“骨架”,只有架稳了,才能往下钻到更深的矿体层位。“手僵了我们就凑到发电机旁烤十秒,再接着拧。”他说,塔架立起来的时候,没人擦拭脸上的雪水,而是首先检验其稳固性,因为这塔架撑起的,是获取深部资源信息的“通道”。

面对年轻队员的拼搏热情,林建华时常提醒:“重活不要逞强,阿里地区资源勘查是持久战。”他深知,保持团队战斗力才能获取更多关键数据。

队里的娱乐很少,偶尔他们会在休息时去县里带点烤好的羊肉上山,大家席地而坐,畅谈新能源汽车发展,憧憬收队后的火锅宴……林建华就听着,偶尔插一句“等咱们这儿的铜矿探明了,以后电动车的车架原料,说不定就有咱们的贡献”。他觉得,这样的时刻,能把高原的孤独焐热一点,也能让大家更清楚自己在干的“大事”。

夕阳落在5360米的山上,把钻杆的影子拉得很长。白超仍在检查设备,那根钻取过千米岩芯的钻杆已显现铜矿痕迹;罗龙刚结束与母亲的通话,翻看儿子绘制的“爸爸与钻机”图画;林建华则计划着为妻子选购羊绒围巾……

钻机的轰鸣声还在响,像大地的心跳。他们找的铜、铬,既是航空工业的基石,也是国家突破“卡脖子”问题的底气。但这些名词太遥远,对这些勘探者而言:每往下钻一米,就是离家人的期盼近一点;每保住一个孔,就是离国家的需要近一分。

风还在吹,钻机还在转。他们的故事融在风里,刻在钻杆上,藏在我们看不见的深处,却守护着每个人触手可及的日常。

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡中国地质调查局军民融合地质调查中心,阿里地区

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错